Ulm, 1969

La luz gris del atardecer se colaba por las ventanas del despacho del director de la Escuela de Ulm, iluminando un escenario tenso y sofocante. El aire, pesado por el olor a tabaco y café rancio, era como un testigo silencioso del enfrentamiento entre tres hombres cuya pasión por el diseño estaba a punto de convertirse en algo más que una discusión.

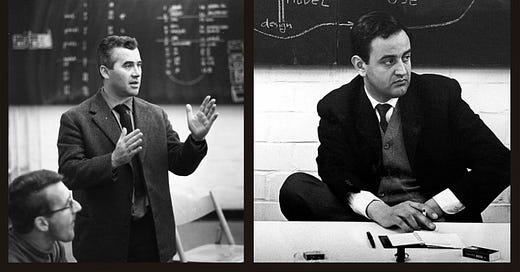

Max Bill, de pie junto a la ventana, respiraba con dificultad, sus puños cerrados y las venas de su cuello palpitando como cuerdas tensas. “¡Lo que están haciendo es convertir esta escuela en una fábrica de mediocridad! Maldonado, tu obsesión por la función pura es un tributo servil a los americanos que nos han pagado para esto. El Plan Marshall no compró nuestro pensamiento, pero tú pareces feliz de venderlo al mejor postor.”

Maldonado, con un cigarrillo apenas prendido colgando de la comisura de los labios, soltó una risa corta y amarga, dejando que la ceniza cayera sobre una pila de papeles desordenados. “¿Función pura, dices? Al menos yo no me arrodillo ante la estética de circo de Sottsass y su máquina de escribir de colores chillones en Olivetti. Un juguete burgués, un chiste caro. Pero tú, Max, siempre has sido el artista de los cojones, el genio incomprendido, incapaz de entender lo que significa verdaderamente diseñar para el mundo real.”

Los ojos de Bill brillaron de ira, y con un movimiento rápido, empujó un cenicero que se volcó, esparciendo colillas y ceniza por el suelo. Una chispa cayó sobre un viejo boceto, que se encendió brevemente antes de que Aicher lo aplastara con el pie. “¡Maldita sea, Max! ¿Quieres quemar la puta escuela ahora también? Ya es suficiente con destruirla a gritos.”

Desde afuera, algunos alumnos se habían agolpado en la ventana, asomándose con la boca abierta. No todos los días veían a las figuras que idolatraban peleándose como viejos fuera de sus cabales. Unos se reían, otros susurraban asombrados, y un par se miraban sin saber si salir corriendo o quedarse a presenciar el espectáculo completo.

Aicher, con un cigarrillo a medio consumir temblando entre sus dedos, dio un paso adelante. “¡Basta, los dos, joder! ¿Quieren dejar que esta escuela termine en cenizas, literal y figuradamente? Esto no es un maldito circo.”

“¡Oh, pero claro!” Maldonado giró sobre sus talones hacia la ventana y levantó la voz para que todos lo oyeran. “¡Miren bien, alumnos! Esta es la verdadera cara de la escuela. Un desfile de egos, una guerra sin fin de artistas y supuestos ingenieros que no pueden ni ponerse de acuerdo en cómo se enciende un cigarrillo sin causar un puto incendio.”

Bill, ya al borde del colapso, miró a Aicher con un odio que solo un viejo amigo convertido en rival podía recibir. “¡Y tú, Otl, que hablas de equilibrio y paz, pero que has vendido tu alma a Braun y al diseño corporativo, te crees moralmente la hostia! ¡Te bañas en la admiración de Rams, pero al final eres otro vendido!”

Aicher golpeó la mesa, la llama de su cigarrillo prendió una servilleta que él apagó rápidamente, sin perder el ritmo de su grito. “¡No metas a Braun en esto, Max! Y si tan superior te crees, ¿por qué no te vas de una puta vez? Ya he tenido suficiente de tus aires de Mesías.”

Inge Scholl, que había entrado en la habitación sin ser vista, dejó escapar una carcajada sarcástica. “Parece que la historia de la resistencia alemana ha perdido todo su valor aquí. Hans y Sophie se darían la vuelta en sus tumbas si vieran esto. Y ustedes... agradezcan que los americanos hayan pagado para que puedan destrozar este lugar a gritos y bastonazos.”

Bill lanzó un gruñido y, en un acto de furia tragicómica, recogió un bastón decorativo de la esquina y lo blandió, solo para que se le resbalara de las manos y cayera al suelo con un estrépito ridículo. Maldonado soltó una carcajada ronca, que terminó en tos por el tabaco mal apagado.

“¡Que os den a todos!” gritó Bill, y con un gesto furioso, empujó la mesa, tirando bocetos, cigarrillos y una vieja regla metálica al suelo. Dio la vuelta, arrancó un póster que había en la pared y se marchó, empujando a un par de alumnos boquiabiertos al abrir la puerta con violencia.

El eco del portazo reverberó por el pasillo, seguido por el crujir de papeles bajo los pies de Aicher, que se dejó caer en una silla, exhausto. Maldonado tiró su cigarrillo al suelo y lo pisó con desdén, mientras Inge sacudía la cabeza.

“Espero que esa puerta no fuera obra de Gugelot,” murmuró alguien desde el pasillo, provocando una risa nerviosa entre los alumnos que aún no se atrevían a moverse.

El silencio que siguió fue como un telón que caía, dejando a la habitación en un estado de ruina y humo, el residuo perfecto de una guerra sin vencedores.